太陽光発電とは?仕組みからメリット・デメリット、SDGsとの関係まで解説

近年、カーボンニュートラルやSDGs達成に向けた動きが世界的に加速する中、「太陽光発電」への注目がますます高まっています。ニュースで耳にする機会も増えましたが、「具体的にどんな仕組みなの?」「導入するとどんな良いことがあるの?」「デメリットはないの?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、SDGsと脱炭素を専門とする視点から、太陽光発電の基本的な仕組み、メリットとデメリット、関連する制度、そして私たちの未来にどう関わってくるのかを分かりやすく解説します。

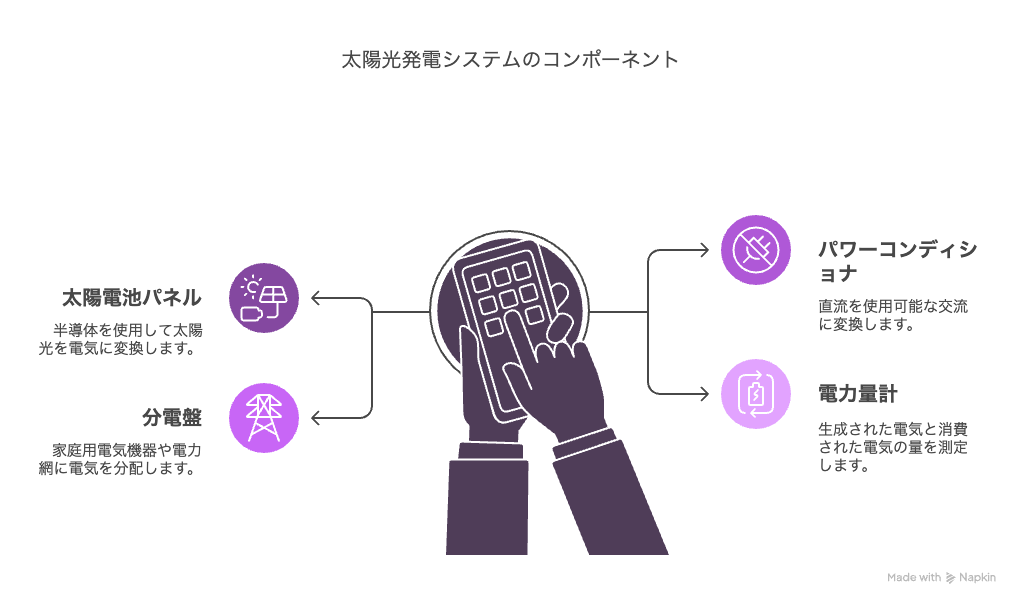

太陽光発電の基本的な仕組み

太陽光発電は、文字通り太陽の光エネルギーを電気エネルギーに変換する発電方法です。その心臓部となるのが「太陽電池モジュール」(一般的にソーラーパネルと呼ばれるもの)です。

太陽光発電の仕組み:

- 太陽電池モジュール(ソーラーパネル): シリコンなどの半導体で作られており、太陽光が当たると「光電効果」という現象によって直流の電気を発生させます。屋根の上などでよく見かける板状のものがこれにあたります。

- パワーコンディショナ: 太陽電池モジュールで発電された直流の電気は、そのまま家庭や送電網で使うことができません。パワーコンディショナ(パワコン)は、この直流電気を家庭で使える交流電気に変換する重要な役割を担います。同時に、発電量を最適化したり、電力系統と安全に接続したりする機能も持っています。

- 分電盤: パワーコンディショナで変換された交流電気は、分電盤を通じて家庭内の電気機器に供給されたり、電力会社の送電網に送られたりします。

- 電力量計: 発電した電力量や、電力会社に売った電力量(売電量)、電力会社から買った電力量(買電量)を計測します。スマートメーターが普及しています。

簡単に言うと、「太陽の光をパネルで受けて電気を作り、パワコンで使える形に変えて家で使ったり売ったりする」という流れです。

太陽光発電のメリット

太陽光発電を導入することには、環境、経済、防災の観点から多くのメリットがあります。

環境面でのメリット

- CO2排出量の削減: 発電時に二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスを排出しません。化石燃料に頼る従来の発電方法に比べ、地球温暖化対策に大きく貢献します。これは、SDGsの目標13「気候変動に具体的な対策を」に直結するメリットです。

- 再生可能エネルギーの利用: 太陽光は枯渇することのないクリーンなエネルギー源です。持続可能な社会の実現(SDGsの目標7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」)に貢献します。

経済面でのメリット

- 電気代の削減: 発電した電気を自宅で使う(自家消費)ことで、電力会社から購入する電気量を減らし、電気代を節約できます。特に日中の電力使用量が多い家庭や事業所では効果が大きくなります。

- 売電収入: 自家消費して余った電気は、電力会社に売ることができます(売電)。かつては「固定価格買取制度(FIT制度)」により長期間安定した価格での売電が可能でしたが、現在は自家消費を促す方向へシフトしつつあり、「FIP制度」への移行も進んでいます(後述)。

- エネルギー価格変動リスクの低減: 自家発電により、化石燃料価格の変動や電力市場の価格高騰の影響を受けにくくなります。

防災面でのメリット

- 非常用電源としての活用: 地震や台風などの自然災害で停電が発生した場合でも、太陽光発電システムがあれば、日中に発電した電気を使うことができます。パワーコンディショナに自立運転機能が付いている機種であれば、特定のコンセントから電気製品を使用でき、最低限の生活維持や情報収集に役立ちます。

太陽光発電のデメリットと注意点

多くのメリットがある一方で、導入にあたってはデメリットや注意点も理解しておく必要があります。

- 初期費用の高さ: システムの導入には、太陽電池モジュール、パワーコンディショナ、設置工事費など、まとまった初期費用がかかります。近年は価格が低下傾向にありますが、依然として大きな投資であることに変わりはありません。国や自治体の補助金制度を活用できる場合もあります。

- 天候による発電量の変動: 太陽光発電は、日射量に大きく依存します。曇りや雨の日、夜間は発電量が低下またはゼロになります。安定した電力供給のためには、蓄電池を併用したり、電力会社の電気と組み合わせたりする必要があります。

- 設置スペースの確保: 太陽電池モジュールを設置するための十分なスペース(主に屋根)が必要です。また、日当たりが良いこと、屋根の形状や強度が設置に適しているかなども確認が必要です。

- メンテナンスの必要性: 長期間安定して発電するためには、定期的な点検や清掃などのメンテナンスが必要です。パワーコンディショナは一般的に10~15年程度で交換が必要になる場合があります。

- 廃棄時の課題: 太陽光パネルの寿命は約20~30年と言われています。将来的な大量廃棄が見込まれており、リサイクル技術の確立や適正処理の体制整備が課題となっています。

- 景観への影響: 設置場所によっては、景観に影響を与える可能性があります。

太陽光発電と関連制度(FIT/FIP)

太陽光発電の普及を後押ししてきた代表的な制度が「FIT制度」と「FIP制度」です。

- FIT制度(Feed-in Tariff:固定価格買取制度): 再生可能エネルギーで発電した電気を、国が定める価格で一定期間(太陽光発電の場合は10kW未満は10年間、10kW以上は20年間)電力会社が買い取ることを義務付ける制度です。導入初期の普及に大きく貢献しました。現在、新規認定の買取価格は年々低下しており、自家消費の重要性が増しています。

- FIP制度(Feed-in Premium): 再生可能エネルギーで発電した電気を卸電力市場などで売電する際に、その売電価格に対して一定のプレミアム(補助額)を上乗せする制度です。市場価格に連動するため、発電事業者は市場動向を意識した発電・売電を行う必要があります。主に大規模な発電設備が対象ですが、FIT制度からの移行が進んでいます。

これらの制度は、太陽光発電の経済性を支える重要な要素ですが、制度内容は変更される可能性があるため、常に最新情報を確認することが重要です。

太陽光発電とSDGs・脱炭素の関係

太陽光発電は、持続可能な社会を目指すSDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)や、地球温暖化対策としての脱炭素(カーボンニュートラル)と深く関わっています。

- SDGs目標7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」: 太陽光発電は、クリーンで持続可能なエネルギーへのアクセスを拡大する手段として重要です。特に電力インフラが未整備な地域での活用も期待されています。

- SDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」: 発電時にCO2を排出しない太陽光発電は、温室効果ガス削減の切り札の一つであり、気候変動対策に不可欠です。

- 脱炭素(カーボンニュートラル): 2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにするという目標達成のためには、再生可能エネルギー、特に太陽光発電の導入拡大が鍵となります。

太陽光発電を選ぶことは、単に電気代を節約するだけでなく、地球全体の課題解決に貢献するアクションでもあるのです。

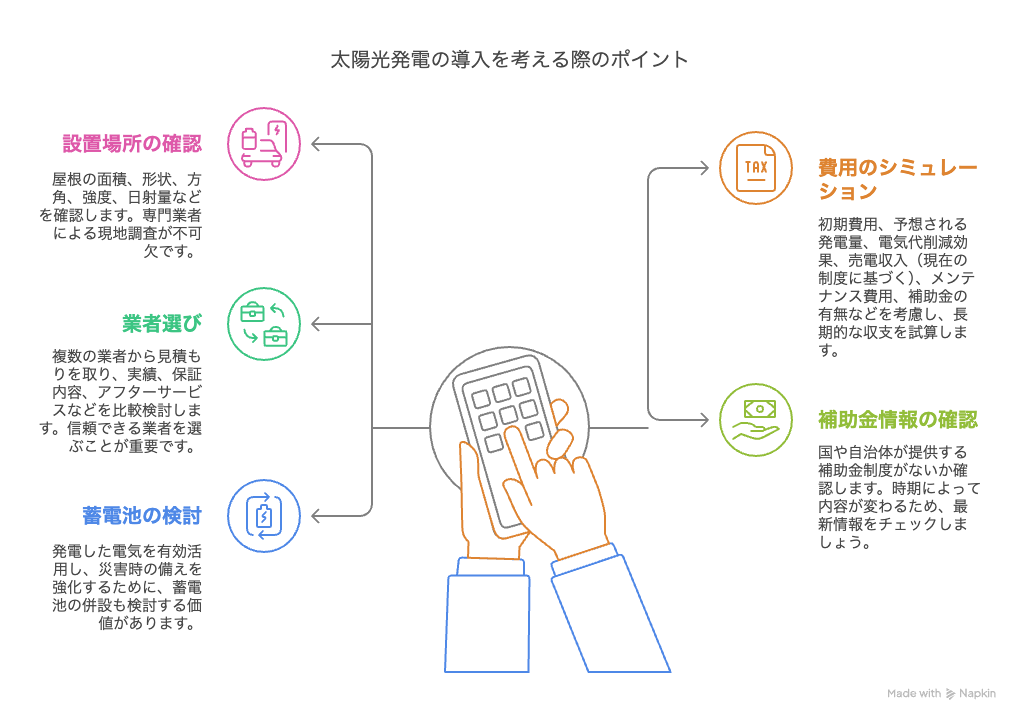

太陽光発電の導入を考える際のポイント

自宅や事業所に太陽光発電の導入を検討する際には、以下の点を考慮しましょう。

- 設置場所の確認: 屋根の面積、形状、方角、強度、日射量などを確認します。専門業者による現地調査が不可欠です。

- 費用のシミュレーション: 初期費用、予想される発電量、電気代削減効果、売電収入(現在の制度に基づく)、メンテナンス費用、補助金の有無などを考慮し、長期的な収支を試算します。

- 業者選び: 複数の業者から見積もりを取り、実績、保証内容、アフターサービスなどを比較検討します。信頼できる業者を選ぶことが重要です。

- 補助金情報の確認: 国や自治体が提供する補助金制度がないか確認します。時期によって内容が変わるため、最新情報をチェックしましょう。

- 蓄電池の検討: 発電した電気を有効活用し、災害時の備えを強化するために、蓄電池の併設も検討する価値があります。

まとめ:未来をつくるクリーンエネルギー

太陽光発電は、環境負荷を低減し、経済的なメリットをもたらし、災害時にも役立つ、非常にポテンシャルの高い技術です。初期費用や天候依存といった課題もありますが、技術開発や制度の後押しにより、その導入は世界的に拡大しています。

私たち一人ひとりが太陽光発電に関心を持ち、導入を検討したり、太陽光発電由来の電力プランを選んだりすることは、SDGs達成や脱炭素社会の実現に向けた重要な一歩となります。この記事が、太陽光発電への理解を深め、未来のエネルギーについて考えるきっかけとなれば幸いです。

FAQ(よくある質問)

Q: 太陽光パネルの寿命はどれくらいですか?

A: 一般的に、太陽電池モジュールの出力保証は20~25年程度、期待寿命(物理的な寿命)はそれ以上(30年以上)とも言われています。ただし、設置環境やメンテナンス状況によって異なります。パワーコンディショナは10~15年程度での交換が目安とされています。

Q: 曇りや雨の日でも発電しますか?

A: 発電量は晴天時と比べて大幅に低下しますが、全く発電しないわけではありません。わずかな光でも発電は可能です。ただし、夜間は発電しません。

Q: メンテナンスは必要ですか? 費用は?

A: 定期的な点検(推奨は4年に1回以上)や、必要に応じた清掃が推奨されます。費用は業者やプランによって異なりますが、年間数万円程度が目安となることが多いです。パワーコンディショナの交換費用も考慮に入れておくと良いでしょう。

Q: 設置費用はどれくらい回収できますか?

A: 回収期間は、設置費用、発電量、自家消費率、売電価格、電気料金など多くの要因によって変動します。一般的には10年前後と言われることもありますが、詳細なシミュレーションが必要です。補助金の活用も回収期間の短縮につながります。

Q: FIT制度が終わった後はどうなりますか?(卒FIT)

A: 10年間のFIT買取期間が終了した後は、電力会社との自由契約になります。多くの電力会社が卒FIT向けの買取プランを用意していますが、買取価格はFIT期間中よりも大幅に安くなるのが一般的です。そのため、蓄電池を導入して自家消費率を高めるなどの対策が有効になります。

コメント