水力発電とは?仕組み・メリット・デメリットを分かりやすく解説【SDGs貢献も】

私たちの生活に欠かせない電気。その作り方の一つに「水力発電」があります。昔から利用されている発電方法ですが、再生可能エネルギーとして、そしてSDGs(持続可能な開発目標)や脱炭素社会の実現に向けて、改めて注目されています。

この記事では、「水力発電って何?」「どうやって電気を作るの?」「良い点と課題点は?」といった疑問に、初心者の方にも分かりやすくお答えします。

水力発電とは? – 水の流れを利用するクリーンな発電方法

水力発電とは、高い場所にある水が低い場所へ流れ落ちる力を利用して電気を作る発電方法です。

太陽光や風力と同じように、自然の力を利用するため、一度発電所を作れば燃料を必要とせず、発電時に二酸化炭素(CO2)をほとんど排出しません。そのため、地球温暖化対策に貢献する再生可能エネルギーの一つとして重要視されています。

水力発電の仕組み – 位置エネルギーを電気エネルギーへ

水力発電の基本的な仕組みは、ダムなどに貯めた水の「位置エネルギー」を利用することです。

- 水を貯める: ダムなどで川の水を堰き止め、高い場所に水を貯めます。高い場所にある水は、大きな「位置エネルギー」を持っています。

- 水を流す: 貯めた水を、水圧管路(水の通り道)を通して低い場所にある発電機へ勢いよく流します。この時、位置エネルギーは水の流れの力である「運動エネルギー」に変わります。

- 水車を回す: 水の流れが水車を勢いよく回します。

- 発電する: 水車に繋がった発電機が回転し、電気エネルギーが作られます。

- 電気を送る: 作られた電気は、送電線を通って私たちの家庭や工場へ送られます。

このように、水の持つエネルギーを段階的に電気エネルギーへと変換しているのです。

水力発電の種類 – ダムだけじゃない?

水力発電と聞くと大きなダムを想像するかもしれませんが、いくつかの種類があります。

- ダム式: 川をダムで堰き止めて貯水池を作り、その落差を利用して発電します。大規模な発電が可能ですが、建設に時間とコストがかかります。

- 水路式: 川の流れを途中から取水し、緩やかな勾配の水路で低い場所へ導き、その落差を利用して発電します。比較的小規模な発電所に多く見られます。

- ダム水路式: ダム式と水路式を組み合わせた方式です。

- 揚水式: 電力需要の少ない夜間などに、他の発電所の余剰電力を使って下部調整池から上部調整池へ水を汲み上げておき、電力需要の多い昼間に水を落下させて発電します。電気を「水の位置エネルギー」という形で貯めておく、巨大な蓄電池のような役割も果たします。

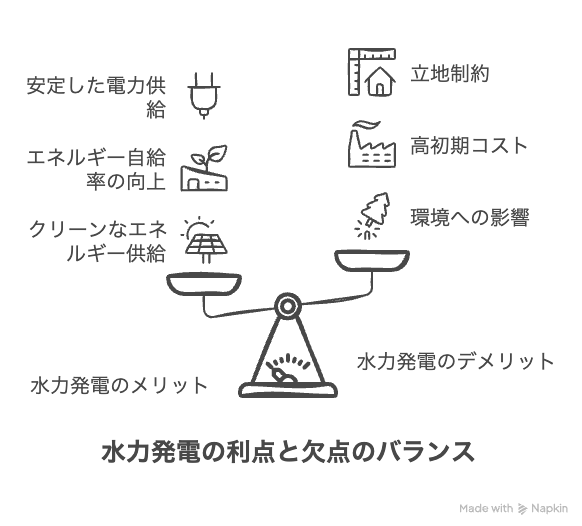

水力発電のメリット – なぜ重要視されるのか?

水力発電には多くのメリットがあります。

- 純国産のエネルギー源: 水は国内で調達できるため、エネルギー自給率の向上に貢献します。海外からの燃料輸入に頼る必要がありません。

- CO2排出量が少ない: 発電時にCO2をほとんど排出しないクリーンなエネルギーです。地球温暖化対策に有効です。

- 安定した電力供給: 天候に左右されやすい太陽光や風力と異なり、貯水量や流量を調整することで、比較的安定した電力供給が可能です。電力需要の変動にも対応しやすいという特徴があります。

- 長期的な運用が可能: 一度建設すれば、適切な維持管理を行うことで長期間にわたって発電を続けることができます。

- 水資源の有効活用: 発電だけでなく、治水(洪水調整)や利水(農業用水、工業用水、水道用水)など、水資源の多目的利用が可能です。

水力発電のデメリット・課題 – 克服すべき点も

一方で、水力発電にはデメリットや課題も存在します。

- 初期コストが高い: ダムなどの大規模な建設には、莫大な費用と長い期間が必要です。

- 環境への影響: ダム建設により、周辺の自然環境や生態系に影響を与える可能性があります。森林伐採、水質変化、土砂の流れの変化、魚類の移動阻害などが指摘されています。

- 立地制約: 発電に適した地形(十分な水量と落差がある場所)が限られています。

- 建設に対する住民理解: ダム建設に伴う水没などにより、地域住民の移転や生活への影響が生じる場合があり、理解と合意形成が不可欠です。

- 既存ダムの老朽化: 日本では古くから水力発電が行われており、既存設備の老朽化対策や更新も課題となっています。

これらの課題に対し、環境への影響を最小限に抑える技術開発や、地域との共生を図る取り組みが進められています。

水力発電とSDGs – 持続可能な社会への貢献

水力発電は、SDGs(持続可能な開発目標)の達成にも貢献します。特に以下の目標と深く関連しています。

- 目標7:エネルギーをみんなに そしてクリーンに

- 再生可能エネルギーである水力発電は、クリーンなエネルギー供給に貢献します。

- 安定供給能力により、手頃な価格で信頼できるエネルギーアクセスにも寄与します。

- 目標13:気候変動に具体的な対策を

- 発電時にCO2をほとんど排出しないため、気候変動対策の重要な柱となります。

- 目標6:安全な水とトイレを世界中に

- ダムによる治水・利水機能は、安全な水の確保や洪水リスクの軽減に貢献します。

- 目標9:産業と技術革新の基盤をつくろう

- 安定した電力供給は、産業活動の基盤を支えます。

- 目標11:住み続けられるまちづくりを

- 治水機能による災害リスク軽減や、安定したエネルギー供給は、持続可能なまちづくりに貢献します。

日本の水力発電 – これまでの歩みとこれから

日本は国土が山がちで降水量も比較的多いため、古くから水力発電が盛んに行われてきました。現在でも、総発電電力量の約8%(2022年度時点)を水力発電(揚水式除く一般水力)が担っており、重要なベースロード電源の一つです。

今後は、大規模な新規ダム開発は難しいものの、以下のような取り組みが進められています。

- 既存ダムの有効活用: 既存ダムの発電設備の更新や増強、未利用落差の活用など。

- 中小水力発電の導入促進: 河川や農業用水路などを利用した比較的小規模な水力発電所の開発。環境負荷が少なく、地域分散型エネルギー源としても期待されています。

- 技術開発: より効率的な発電技術や、環境負荷を低減する技術の開発。

まとめ – 水力発電の未来と私たちにできること

水力発電は、CO2を排出しないクリーンな国産エネルギー源として、脱炭素社会の実現やエネルギー安定供給に不可欠な役割を担っています。環境への影響などの課題もありますが、技術開発や適切な運用によって、そのポテンシャルを最大限に活かすことが期待されています。

私たち一人ひとりが、エネルギーの大切さを理解し、日々の省エネを心がけることも、持続可能なエネルギー社会の実現に向けた重要な一歩となります。

コメント